D'Uwe Scholz

Découvrez Jeunehomme, le chef-d'œuvre du chorégraphe allemand Uwe Scholz, un ballet qui exalte la joie et la finesse mélodique de Mozart,. Créé en 1986, ce ballet est une véritable pépite qui explore les nuances d'allégresse et de mélancolie, typiques des compositions de Mozart. À travers ses trois mouvements dynamiques, Jeunehomme captive et transporte le public dans un voyage émotionnel rythmé.

L’allégresse des œuvres du grand compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart a inspiré à Uwe Scholz (1958-2004) cette pièce pour 21 danseurs, créée en 1986 pour les Ballets de Monte-Carlo. Jeunehomme suit une structure classique en trois mouvements (allegro, andantino et presto), articulée autour de six couples du corps de ballet et de deux couples qui interprètent chacun un pas de deux. La pièce se conclut par un soliste incarnant Mozart lui-même. La discipline des six couples de danseurs de ballet en parfaite harmonie, ainsi que la superbe technique des trois solistes, complètent la grâce et l’émotion dégagées lors du sublime pas de deux.

Mozart a composé le Concerto pour piano no 9 en mi bémol majeur, dit «Jeunehomme», à l’âge de 21 ans. L’œuvre rencontra un grand succès critique et aurait été composée en l’honneur de Victoire Jenamy (déformé en « Jeunehomme »), fille du danseur et maître de ballet Jean-Georges Noverre.

Le concerto pour piano no 9 de Mozart, Jeunehomme, a marqué un tournant dans la carrière du compositeur. En effet, il est ici question de son premier chef-d’œuvre incontestable, tous genres confondus. Il s’agit non seulement du plus ancien concerto pour piano de Mozart à toujours figurer au répertoire populaire, mais aussi du plus raffiné en tous points. C’est également le plus important en durée (seul le concerto no 22, K. 482, aussi en mi bémol, s’en approche), faisant de lui le plus long concerto pour piano composé avant l’arrivée de Beethoven. Les concertos de ce dernier excèdent Jeunehomme de quelques minutes.

Dès les premiers instants, on constate que cette œuvre n’a rien d’ordinaire. L’orchestre et le soliste se partagent le premier thème, un geste innovateur. Ce n’est d’ailleurs qu’avec le quatrième concerto de Beethoven (1806) que le pianiste-soliste commence à jouer avant la fin de l’exposition de l’orchestre. Le geste d’ouverture devient alors la marque du mouvement entier : l’orchestre joue la fanfare et le piano répond. Cet ordre est inversé une seule fois, soit à l’annonce de la réexposition. Cet échange de rôles crée une expérience réellement saisissante.

Le second mouvement est le premier de ces mouvements sincèrement tragiques qui deviendront partie intégrante des concertos pour piano ultérieurs de Mozart. Plusieurs trouveront que cette musique, profondément imprégnée d’émotions vives et d’une beauté fulgurante, s’apparente à une scène d’opéra grandiose dans laquelle le piano remplace la voix. Les violons sont d’ailleurs en sourdine (une autre première quant aux concertos de Mozart), produisant une atmosphère voilée.

La finale aussi abonde en surprises. Le soliste entame le rondo avec un thème principal des plus entraînants. Trois épisodes contrastants sont alors présentés en alternance, ponctués de retours au thème principal. Menuet de 70 mesures qui représente presque un mouvement en soi, le troisième épisode constitue peut-être bien le plus grand étonnement de tout le concerto. Il détonne à tous les égards, ou presque, avec l’ensemble de ce qui précède : tempo (modéré), mesure (ternaire plutôt que binaire), clé (la bémol majeur) et atmosphère (conviviale et sobre).

Et que dire de son titre, Jeunehomme? Jusqu’à tout récemment, on supposait qu’il s’agissait du nom de la femme pour qui Mozart avait composé ce concerto. Cependant, des recherches menées par le musicologue viennois Michael Lorenz au début du 21e siècle ont révélé la réelle identité de la femme en question : il s’agissait de Victoire Jenamy (1749-1812), d’origine française. Quant à lui, le nom « Jeunehomme » est une invention datant de plus d’un siècle des biographes Wyzewa et Saint-Foix et n’a jamais été utilisé par Mozart.

Notes de Robert Markow

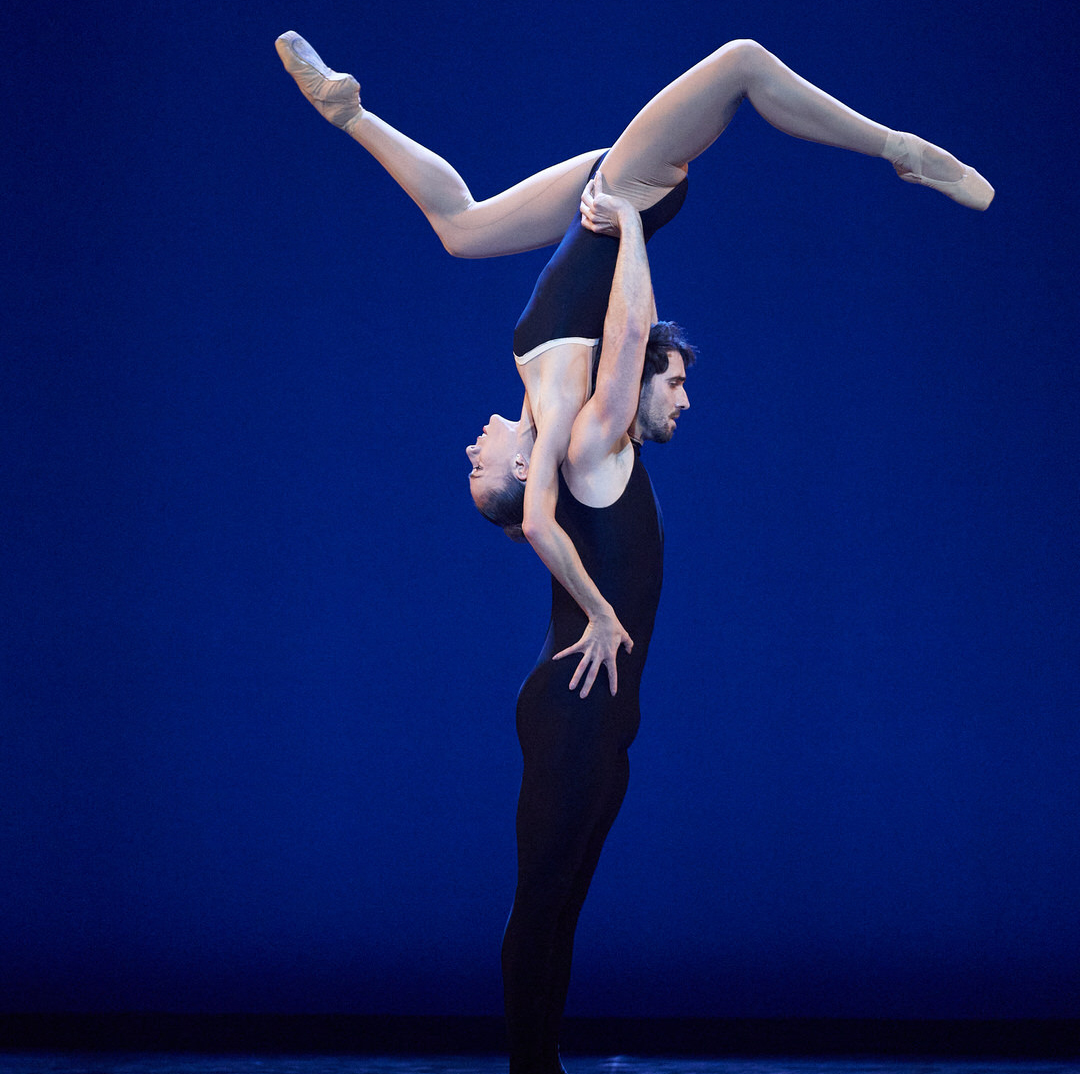

Photos : Sasha Onyshchenko | Danseurs : Rachele Buriassi et Esnel Ramos

Durée : 36 minutes

LES GRANDS BALLETS